TWITTER & MUSK: una lunga storia (d’amore?)

La vicenda più controversa, discussa ed avvincente del 2022, capace di tenere tutto il mondo col fiato sospeso? Senza dubbio “Twitter – Musk”.

Elon Musk, imprenditore sudafricano patron di Tesla e SpaceX, è un “twitteriano” della prima ora: la sua adesione risale al 2009, solo tre anni dopo il lancio del social, e da allora non ha mai smesso di usarlo, fino a diventarne CEO lo scorso ottobre, al motto di “Let that sink in”.

Innovativo ed eccentrico – certamente uno dei personaggi più controversi della nostra epoca – Musk ha da ormai quasi 15 anni eletto Twitter come il suo canale “ufficiale” per comunicare con il mondo, non solo da imprenditore ma anche come privato cittadino.

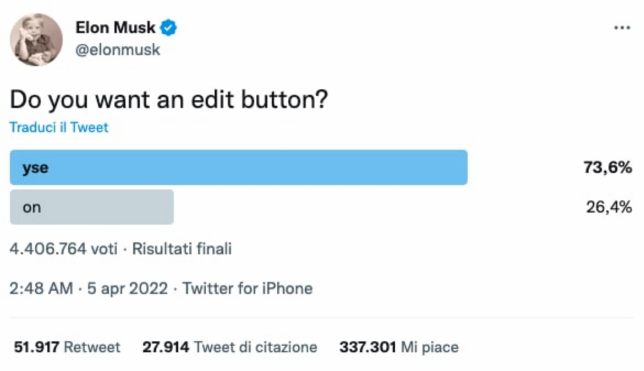

Alcuni dei suoi tweet sono ormai passati alla storia (non sempre per essersi rivelati idee geniali).

È il caso di quello in cui affermava che le azioni di Tesla valessero troppo. Poche ore dopo, il valore delle azioni era crollato drasticamente.

O quello in cui inneggiava al bombardamento di Marte (già nel 2015 aveva affermato in una intervista che l’unico modo per rendere il pianeta rosso abitabile fosse bombardarlo con armi termonucleari).

Famose anche i suoi tweet di dissenso nei confronti delle misure anti Covid-19 attuate negli USA, in particolar modo in California – culminate poi nello spostamento della sede di Tesla in Texas.

CRONISTORIA

Dallo scorso 27 ottobre Elon Musk è il nuovo CEO di Twitter.

Ma partiamo dall’inizio..

GENNAIO: a fronte del suo decennale amore per il social dell’uccellino, all’inizio dell’anno Musk comincia una vera e propria “corsa alle azioni” della società.

MARZO: lo “shopping sfrenato” lo porta a detenere oltre il 9% delle azioni di Twitter, rendendolo di fatto il maggiore azionista individuale della società. È a questo punto che il caso diventa pubblico e scoppia a livello mediatico.

APRILE: a fronte di una tale evidenza, viene offerto a Musk un posto d’onore in seno al Consiglio di Amministrazione della società. L’offerta viene tuttavia rifiutata.

A rendere pubblica la rinuncia – che pare essere pervenuta ai vertici nello stesso giorno in cui la nuova composizione del CdA avrebbe dovuto riunirsi – è Parag Agrawal, l’allora CEO.

Solo qualche giorno dopo “il gran rifiuto” viene rivelata la notizia secondo la quale Musk si sarebbe offerto di acquistare la società per la stratosferica cifra di 44 miliardi di dollari.

È a questo punto che il CdA fa la sua mossa, adottando all’unanimità una soluzione per contrastare l’acquisizione, la cd. poison pill – (letteralmente, pillola avvelenata) nota strategia delle società quotate spesso usata per contrastare l’acquisto di una intera società da parte di un singolo azionista. In buona sostanza, attraverso un aumento di capitale vengono create in maniera artificiale nuove azioni da offrire a prezzo di saldo agli altri stakeholders. In tal modo si raggiunge il duplice risultato di (i) far salire il valore delle singole azioni e (ii) far scendere la percentuale di azioni possedute dal potenziale compratore.

Nonostante la predisposizione del piano “letale”, viene comunque raggiunto un accordo: Musk comprerà Twitter per la cifra pattuita. A tal fine, oltre 8 miliardi di dollari di azioni Tesla vengono vendute per finanziare l’acquisto.

MAGGIO:l’accordo subisce una battuta di arresto. Il patron di Tesla nutre forti preoccupazioni in merito all’effettivo numero di utenti fake presenti sulla piattaforma, e chiede pertanto maggiori (e comprovate) rassicurazioni a riguardo.

LUGLIO: come conseguenza del silenzio di Twitter, il piano di acquisizione rischia di saltare. Il papà di Tesla e Space X (ma anche di X Æ A-12) afferma pubblicamente le sue intenzioni di abbandonare l’offerta.

Il dietrofront genera una durissima reazione da parte della società, che decide di fare causa al magnare sudafricano.

Un giudice del Delaware viene investito della controversia. La data di inizio del processo viene fissata al 17 ottobre.

AGOSTO: in seguito alle dichiarazioni di Pieter Zatko (ex capo della sicurezza di Twitter) circa la sistematica noncuranza della società al problema dei bot e degli account falsi – e, più in generale, della sicurezza informativa – Musk decide di inserirlo nella lista delle persone da far salire al banco dei testimoni. Ci si prepara al processo.

OTTOBRE: dopo i fatti dell’estate, vengono nuovamente (ed incredibilmente) stravolte le carte in tavola. Musk si offre di mantener fede alla sua proposta iniziale (e cioè l’acquisto del social per 44 miliardi di dollari) e Twitter si dichiara pronto ad accettare.

Per decisione dell’autorità giudiziaria il processo viene quindi rinviato a novembre. Viene così concessa ad entrambe le parti una nuova deadline per raggiungere una soluzione condivisa: il 28 ottobre è il termine ultimo per trovare un accordo.

A due giorni dalla scadenza del termine viene pubblicato un video nel quale è possibile vedere Musk entrare nel quartier generale di Twitter portando con sé un lavello da cucina (il “let that SINK (lavello) in” di cui alla foto sopra). Gli osservatori interpretano il gesto come un bizzarro, ma positivo, presagio. In perfetto stile Elon Musk.

Nel pomeriggio del 27 ottobre, solo qualche ora prima del gong, arriva la notizia: l’acquisto è stato completato.

“The bird is freed”, “l’uccellino è stato liberato”. Questo il primo tweet di Musk nelle vesti di nuovo CEO.

UNA NUOVA ERA

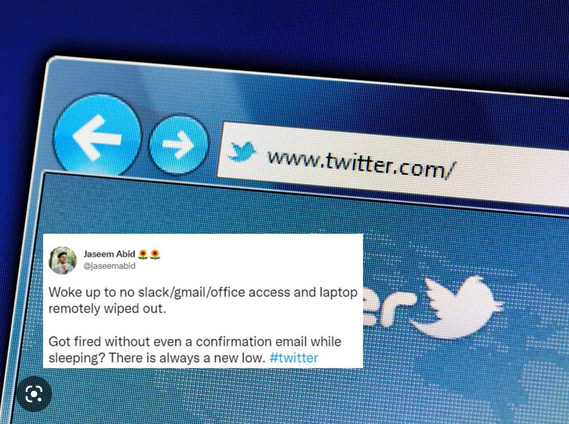

Dopo aver epurato il vertice di Twitter dai suoi dirigenti – tra gli altri, proprio (e ovviamente) il CEO Parag Agrawal, oltre al responsabile legale con cui aveva anche avuto degli screzi in precedenza – tocca ai dipendenti: con una semplice e-mail viene comunicato a 3.500 lavoratori della compagnia (il 50% del totale!) che non c’è più spazio per loro in società.

Una class action è attualmente radicata presso il Tribunale di San Francisco per violazione del periodo di preavviso di 60 giorni previsto dalla normativa californiana in materia di licenziamento.

Il maxi-licenziamento, che precede solo di qualche giorno quello ancor più disastroso di Facebook (si parla a riguardo del più grande licenziamento della storia delle big tech, circa 11.000 persone) ha chiaramente toccato la sensibilità di tutti gli osservatori.

Ma non finisce qui!

Ad aggravare la situazione arriva una lettera aperta dell’Alto Commissario dell’ONU, Volker Türk, in cui viene invocato il rispetto dei diritti umani.

Il timore concreto è che le nette posizioni del nuovo CEO in materia di (massima ed estrema) libertà di espressione possano avallare pericolose e gravissime pratiche, come quella dell’hate speech.

È evidente che la nuova era di Twitter non sia partita nel migliore dei modi. Come andrà a finire?